حق گو، صوفی مزاج، عہدوں کو خاطر میں نہ لانے اور عوامی جج کہلانے والی

غیرمعمولی شخصیت کی تلاطم خیز زندگی کے اوراق ِزیست

جج کی حیثیت سے مجھے جو تلخ و شیریں تجربات پیش آئے، وہ مَیں نے اپنی آپ بیتی میں بیان کر دیے ہیں۔ میری تحریر کسی کو پسند آئے گی اور شاید کوئی اُسے ناپسند کرے۔ یہ قدرتی بات ہے کیونکہ حافظ شیرازی کئی صدیوں قبل فرما چکے ع

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

معنی یہ کہ ہر انسان اپنی صلاحیت و قابلیت کے مطابق غوروفکر کرتا اور سوچتا ہے۔ اِس کتاب کا عنوان مَیں نے ایک حدیثِ نبویؐ سے لیا ہے جس کا مفہوم ہے: جس انسان کو قاضی بنایا گیا، سمجھ لو کہ وہ بغیر خنجر کے قتل ہوا۔ (ابوداؤد)

مَیں نے ۱۹۷۵ء میں یونیورسٹی آ ف کیلی فورنیا، برکلے سے قانون میں ماسٹرز کیا۔ اُسی سال پاکستان آ کر لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کرنے لگا۔ ۱۹۷۹ء میں مشہور لا فرم، کارنیلئیس، لین اور مفتی سے بطور پارٹنر منسلک ہوا۔

زندگی کا مقصد

۱۹۹۷ء کے اوائل کی بات ہے، مَیں ایک نفسیاتی کشمکش میں گرفتار ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اِس سوال نے بھی پریشان کیا کہ کیا مَیں آخری سانس تک وکالت کرتا رہوں گا یا کوئی سنگین بیماری مجھے کام کرنے سے روک دے گی؟

دنیا بھر میں معروف و عام انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض اِسے ’’ڈپریشن‘‘ کہتے ہیں، تو مغربی ماہرین نے اِسے ’’وسطِ عمر کا بحران‘‘ (Mid-life Crisis) کا نام دیا۔ تاہم صوفیا اور دِیگر مذاہب کے بزرگ اِس انوکھی حالت میں بھی مثبت پہلو دیکھتے ہیں۔ جیسے مثنوی مولانا رومؒ میں ہے ؎

چون خدا خوابد کہ ماہ یاری کند

میل مارا جانب زاری کند

مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرنا چاہے (جو مصائب میں مبتلا ہے)، تو پہلے وہ ہمیں ماتم گسار بنا دیتا ہے اور ہم زاروقطار آنسو بہاتے ہیں۔ بدھا نے اِسی انسانی کیفیت کو ’’دکھ‘‘ کہا ہے۔ اُس کے نزدیک پوری حیاتِ انسان دکھوں سے عبارت ہے۔

یہ واضح رہے کہ ۱۹۹۷ء میں میری وکالت کامیابی سے جاری تھی۔ میری خاندانی زندگی بھی خوشگوار تھی۔ گویا مجھے کسی قسم کی دنیاوی پریشانی لاحق نہ تھی۔ اِس کے باوجود مَیں نے خود کو غیرمطمئن، افسردہ اَور پژمردہ پایا۔ مَیں کسی ایک وجہ کی نشان دہی نہیں کر سکتا۔

اشارے ملنے لگے

اُنہی دنوں مجھے یہ اشارے ملنے لگے کہ مَیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہوں۔ تب ثاقب نثار وَفاقی سیکرٹری قانون تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ اگر تمہیں جج بننے کی پیش کش ہو، تو اُسے قبول کر لینا۔ پھر ایک دن اٹارنی جنرل پنجاب، اشتر اوصاف علی نے بتایا کہ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تمہیں جج بننے کا کہیں، تو اِنکار مت کرنا۔

مَیں نے اِس معاملے پر سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے پیش کش ہوئی، تو مَیں جج بننے سے انکار کر دوں گا۔ اِس انکار کی وجوہ میری ڈائری میں درج ہیں۔ بہرحال ایسا ہوا کہ مجھے ۱۹۹۷ میں جج بننے کی آفر نہ ملی اور بات آئی گئی ہو گئی۔

اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اواخر ۱۹۹۸ء میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس راشد عزیز نے اچانک مجھے جج بننے کی پیش کش کر دی۔ پچھلے ڈیڑھ برس میں میری نفسیاتی کیفیت بدل چکی تھی۔ مَیں ایک بار پھر زندگی کو کُلی طور پر مثبت نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ چنانچہ اپنا پچھلا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے یہ پیش کش قبول کر لی۔

مجھے بتایا گیا تھا کہ وفاقی حکومت سے اجازت ملنا رسمی کارروائی ہے۔ مگر معاملہ تو وہاں اٹک گیا جو ایک غیرمعمولی بات تھی۔ بعدازاں پتا چلا کہ تب کی (میاں نواز شریف) حکومت سمجھتی تھی کہ مَیں تحریکِ انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں اور یہ کہ وہ ایک اور صاحب کو جج بنوانا چاہتی تھی۔ اُسی زمانے میں اقربا پروری کا چلن عام تھا، لہٰذا مجھے یہ امر جان کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔

چیف جسٹس تاہم اپنے انتخاب پر مُصر رہے اور اُنھوں نے مجھے جج بنا کر ہی دم لیا۔ شاید وہ مجھے اِس عہدے کے لیے موزوں امیدوار سمجھتے تھے اور اِس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے کئی برس سے مجھے جانتے اور میرے کردار وَ کام سے آگاہ تھے۔ گویا اُنھوں نے مجھے جج بنانے کے سلسلے میں اہم کردار اَدا کیا۔

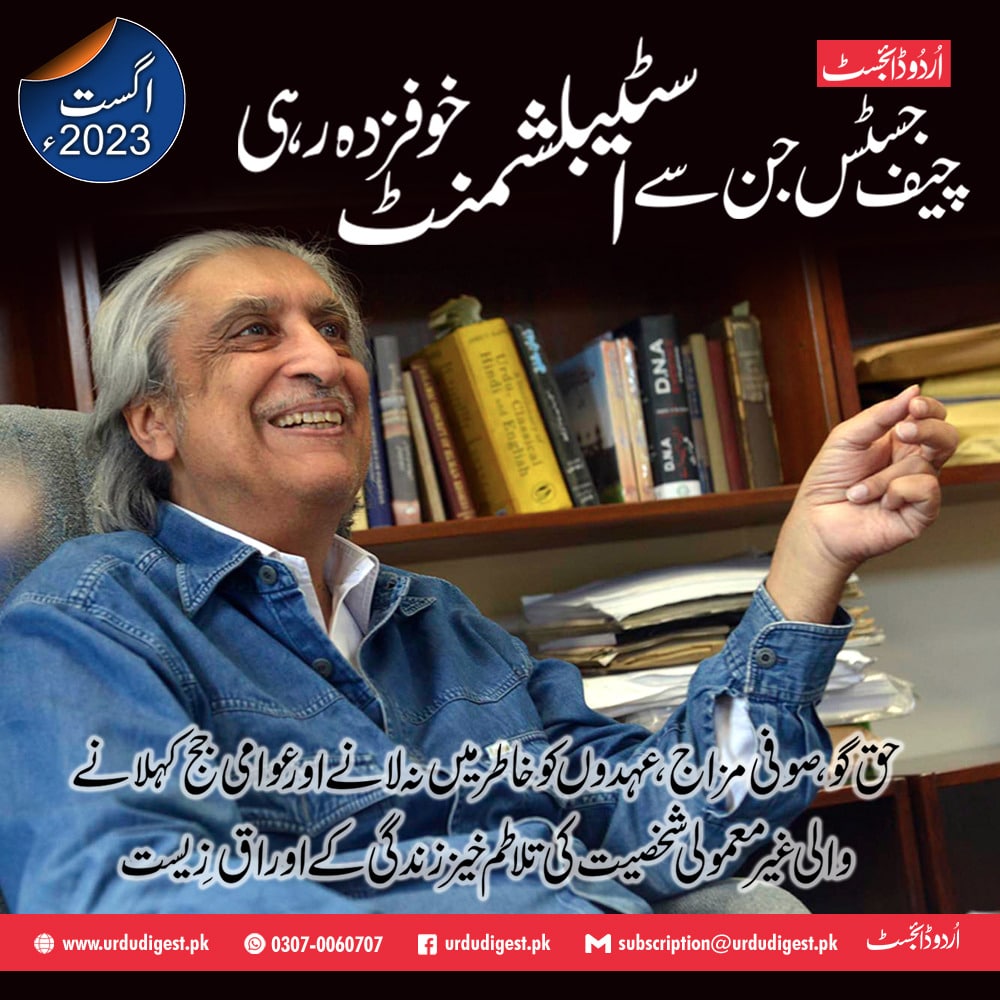

جسٹس جواد اَیس خواجہ کا قصّۂ حیات

جناب جواد سجاد خواجہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۰ء کو وزیرآباد کے کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا معروف سماجی رہنما و مقامی تاجر تھے۔ آپ نے ۱۹۷۳ء میں پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج سے ایل ایل بی کیا۔ پھر ایل ایل کام کے لیے امریکا چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ اور بعدازاں سپریم کورٹ کے جج رہے۔ آپ مختصر ترین مدت (۲۳ دن) پر فائز رہنے والے چیف جسٹس پاکستان ہیں۔جسٹس جواد اَیس خواجہ عوام پسند جج تھے۔ آپ نے اپنے عملے کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر پسے طبقے کا کوئی دل جلا عدالت میں آ جائے، تو اُسے بولنے کا موقع دیا جائے۔ آپ کی عدالت میں حاضرین کو اَولیا اللہ کے قصّے، صوفیا کی حکایات اور سینئر ججوں کے واقعات سننے کا سنہرا موقع ملتا تھا۔ آپ دورانِ سماعت اردو اَور فارسی کے سلیس محاورے بول کر ماحول خوشگوار بنا دیتے۔ تاہم حکومتی نظام کے ظلم پر اُسے تیز و تند جملوں سے نشانہ بناتے۔ اِسی لیے آپ کو ’’منفرد عوامی جج‘‘ ہونے کا لقب ملا۔

جسٹس جواد اَیس خواجہ نے اپنی سبکدوشی سے قبل ایک تاریخ ساز فیصلہ صادر فرمایا۔ اُنھوں نے حکومتِ پاکستان کو حکم دیا کہ اُردو کو دفتری زبان قرار دِیا جائے۔ نیز تمام سرکاری دستاویزات اردو میں منتقل کی جائیں۔ افسوس کہ انگریز کی پٹھو اسٹیبلشمنٹ نے اب تک پورے جذبے سے اِس فیصلے پر عمل نہیں کیا۔

جناب جواد خواجہ کا تعلق ایک متمول خاندان سے ہے مگر آپ نے کبھی دولت کی نمود و نمائش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اپنی زندگی حتی الامکان دیانت داری، راست بازی، حق گوئی اور سادگی سے گزاری ہے۔ کام اور صرف کام زندگی کا ایک اصول ہے۔ ماہنامہ ’ہیرالڈ‘ کے شمارۂ مئی ۲۰۱۶ء میں ایک صحافی، اسد رحیم خان نے آپ کی شخصیت و خدمات پر ایک مضمون قلم بند کیا ہے۔ اُس مضمون سے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

’’دس صدیاں قبل حضرت داتا گنج بخش نے کہا تھا: صوفی بزرگ انسانی روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہ ایک صائب بات ہے۔ مگر اب صوفی جج بھی بننے لگے ہیں۔ اِس دعویٰ کا واضح ثبوت جسٹس جواد اَیس خواجہ ہیں۔ پچھلے سال وہ ۲۳ دِنوں کے لیے چیف جسٹس پاکستان بنے، تو مملکت کے نظام میں جیسے بھونچال آ گیا ….. بیوروکریٹ زیرِزمین چلے گئے، سیاست داں خوف سے لرزتے رہے اور وُکلا ملک ہی سے فرار ہو گئے۔ صوفی بزرگ محبت پھیلاتے ہیں، مگر خواجہ صاحب نے چیف جسٹس بن کر خوف پھیلا دیا، شاید اِس لیے کہ وہ لوگوں کی روحوں میں جھانک کر اُن میں پوشیدہ بیماریاں دیکھنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔

’’جب جسٹس خواجہ صرف ۲۳ دِن گزار کر سبک دوش ہوئے، مگر اتنے کم وقت میں کئی مقدس گائیں اُن کا نشانہ بن گئیں۔ منتخب وزیرِاعظم، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، رئیل اسٹیٹ کے نواب، عرب شہزادے، بار اَیسوسی ایشنیں، حتیٰ کہ برطانوی راج کے پرانے بھوت اُن کی کڑی تنقید کا نشانہ بن گئے۔ ناقدین کے نزدیک وہ آمر تھے جبکہ مداحوں کا کہنا تھا کہ وہ اَپنے اقدامات سے طاقتور اَور دَولت مند افراد کے دلوں میں قانون کا خوف بٹھانا چاہتے تھے۔

’’جسٹس خواجہ آنجہانی جسٹس کارنیلئیس کے چیلے و شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں ’وہ اَخلاقی لحاظ سے بہت طاقتور شخصیت تھے۔ اُنہی نے مجھے یہ دلیری بخشی کہ مَیں کسی خوف و دَباؤ کے بغیر آزادی سے منصفانہ فیصلے کر سکوں۔‘ جسٹس کارنیلئیس فلیٹیز ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اور جسٹس خواجہ کا کہنا ہے ’مَیں نے اپنی پوری زندگی میں اُن جیسا قانع انسان نہیں دیکھا۔ اُن کی شخصیت شریف کیتھولک اور صوفی بزرگ کا انوکھا امتزاج تھی۔ مگر وہ ظالم کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ جسٹس کارنیلئیس کا کہنا تھا: طاقتور اَفراد کا اثر و رُسوخ عوام کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔‘‘

لاہور کے مضافات میں واقع ایک گائوں میں جسٹس خواجہ نے ایک درس گاہ ’’ہر سُکھ‘‘ قائم کر رکھی ہے۔ اسکول میں مضافاتی دیہات کے غریب بچے بچیاں زیرِ تعلیم ہیں۔ اُنھیں جدید تعلیم و تربیت سے بہرہ مند کیا جاتا ہے۔ جسٹس صاحب کا زیادہ تر وقت اُسی اسکول میں معصوم بچوں کی معیت میں گزرتا ہے۔ اسکول کا نکتۂ اوّل یہ ہے: ’’بچوں کو سب سے پہلے اچھا انسان بنایا جائے۔‘‘ درس گاہ میں بچوں کو جسٹس صاحب کی بیگم رقص سکھاتی ہیں جو بہترین رقاص ہیں۔ آپ کے نواسے نواسیاں بھی اِسی اسکول میں تعلیم پا چکے۔

جناب جسٹس جواد اَیس خواجہ نے اپنی آپ بیتی “Slaughtered without a Kinfe” رقم کی ہے جو پچھلے سال طبع ہوئی۔ قارئین کرام کے زیرِ مطالعہ یہ مضمون اُسی آپ بیتی سے اخذکردہ ہے۔ اِس ضمن میں ہم پر جسٹس صاحب کا شکریہ واجب ہے۔ یہ کتاب ہر سُکھ اسکول، بیدیاں روڈ، تھیڑ گاؤں، لاہور۔۵۱۰۰۰ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ۳۵۲ صفحات پر محیط اِس کتاب کی قیمت دو ہزار رُوپے ہے۔ کتاب عمدہ کاغذ پر دلکش انداز میں طبع ہوئی ہے۔

باجی کا مقدمہ

یہ ۱۹۸۰ء کے عشرے کی ابتدا تھی کہ میری اُن سے پہلی ملاقات ہوئی۔ تب وہ اَیڈووکیٹ جنرل پنجاب اور مجھ سے کئی سال سینئر تھے۔ وہ بڑے بااخلاق، سادہ مزاج اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ اُنھوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مَیں آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں۔ یہ اُن کا بڑا پن تھا کہ مجھ جونیئر وکیل کی عزت بڑھائی۔ بتایا کہ مَیں حاضر ہو جاتا ہوں۔

ملاقات پر علم ہوا کہ وہ ایک خاتون کا مقدمہ میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون اپنے وکیل سے ناخوش تھیں کیونکہ اُن کا مقدمہ کئی برس سے زیرِ سماعت تھا اور کسی فیصلے سے محروم۔ جناب راشد عزیز خاتون کے واقف کار تھے۔ اُنھوں نے مسئلے کا اُن سے ذکر کیا، تو راشد صاحب نے بطور نئے وکیل مجھے منتخب کر لیا۔ خاتون سے میرا ذکر کرتے ہوئے مجھے ’’گولڈن بوائے‘‘ کا خطاب دیا جو اعزاز کی بات ہے۔

خاتون پنجاب کے ایک بڑے صنعت کار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ اُن کی ایک کمپنی پر کسی امریکی کمپنی نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ اِسے دیوالیہ قرار دِیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستانی کمپنی نے امریکی کمپنی کو کچھ رقم دینا تھی جو وہ اَدا نہ کر سکی۔ اِسی بنا پر امریکی کمپنی نے مقدمہ قائم کر ڈالا جو کئی برس سے چل رہا تھا۔

یہ یاد رَہے کہ مقدمہ طول پکڑ جانے کا ذمےدار پہلا وکیل نہیں تھا۔ کیونکہ پاکستان کا عدالتی و قانونی کُل نظام اِس قسم کا ہے کہ مقدمے برس ہا برس چلتے ہیں۔ اور اِس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عدالتیں آسانی سے نئی تاریخ دے ڈالتی ہیں۔ یوں سائل کو پیشیوں کے طویل اور وَقت ضائع کرنے کے سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے۔

میری خوش قسمتی کہ یہ مقدمہ ہاتھ میں آتے ہی ایک نئے کمپنی جج مقدمہ سننے لگے۔ یہ جج بااصول اور سخت گیر تھے۔ آسانی سے نئی تاریخ نہیں دیتے تھے۔ امریکی کمپنی کا کیس ایک سینئر کارپوریٹ وکیل لڑ رہے تھے۔ دورانِ سماعت اُن سے ایک فاش غلطی سرزد ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مقدمہ کئی برس سے زیرِ سماعت تھا، چند ماہ میں اُس کا فیصلہ خاتون کے حق میں ہو گیا۔ اُنھیں مَیں ’’باجی‘‘ کہنے لگا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ اپنی خوشی کا اظہار اُنھوں نے جناب راشد عزیز کے سامنے کیا اور شاید میرے بارے میں پُرتحسین کلمات بھی فرمائے۔

باجی اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی تھیں مگر یہاں کے نظام المعروف بہ ’’سسٹم‘‘ سے گھبرا کر امریکا جا بسیں۔ والد پاکستان میں مختلف کمپنیاں چلا رہے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے، تو کاروبار کو ضعف پہنچا۔ اِسی دوران ادائیگی نہ ہونے پر امریکی کمپنی نے مقدمہ دائر کر دیا، تاہم باجی پاکستان واپس آئیں اور اُنھوں نے تمام مشکلات اور رُکاوٹوں کا مقابلہ بڑی دلیری سے کیا۔ اُنھیں ڈرایا گیا کہ پاکستان میں افسرشاہی اور عدلیہ اُنھیں کچھ نہیں کرنے دے گی مگر باجی نے اپنی جنگ بہادری سے لڑی اور کامیابی پائی۔

قانون کی حکمرانی عنقا

تجربات سے مجھے آگاہی ملی ہے کہ عدالتی نظام کی خرابیوں، برے انتظامِ حکومت اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث بہت سے پاکستانی بیرون ملک ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہاں وہ محنت کرتے اور اَپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کامیابیاں پاتے اور عزت و اِحترام سے زندگی گزارتے ہیں اور دَرج بالا وُجوہ کی بنا پر ہی دیارِ غیر سے ہزارہا پاکستانی اپنے وطن واپس نہیں آتے۔ اُنھیں اپنے والدین، آبائی گھروں اور عزیز و اَقارب سے جدائی کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔

بہرحال مجھے لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس بنوانے میں درج بالا وُجوہ کا اَہم حصّہ رہا۔ گو دیگر عوامل بھی کارفرما رہے۔ مثلاً جسٹس بن جانے کے بعد میرے ایک دوست نے مجھے کہا:

’’خواجہ صاحب! آپ خوش قسمت ہیں کہ عہدہ آپ کے تعاقب میں رہا۔ آپ اِس کے پیچھے نہیں بھاگے۔ اگر معاملہ مختلف ہوتا، تو بھاگ بھاگ کر آپ کے جوتے گھس جاتے مگر شاید کامیابی نہ ملتی۔‘‘

مَیں جانتا ہوں کہ بہت سے وکلا عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اِسی دوران وہ اَیسے عمل کرتے ہیں جو اُنھیں پست کر ڈالتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک ایسے عمل اختیار کرنا عہدے اور اُنھیں اپنانے والوں، دونوں کی توہین و ذلت کے مترادف ہے۔

زندگی درہم برہم

اپریل ۱۹۹۹ء میں جج بن جانے کے بعد زندگی معمول کے مطابق رواں ہو گئی۔ مَیں یہی سمجھتا تھا کہ ہائی کورٹ کا جج رہا، تو ۲۰۱۲ء میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اگر سپریم کورٹ پہنچ گیا، تو ۲۰۱۵ء میں رخصت ملے گی۔ مگر مارچ ۲۰۰۷ء کے واقعات نے میری روزمرہ زِندگی درہم برہم کر ڈالی۔

۹ مارچ ۲۰۰۷ء کو جمعہ کا دن تھا۔ مَیں نے عدالتی کارروائی نمٹائی اور گھر چلا گیا۔ مجھے بالکل علم نہ تھا کہ اسلام آباد میں ایسا کھیل شروع ہو چکا جو پاکستان اور مجھ پر دیرپا اثرات مرتب کرے گا۔ شام کو سندھ ہائی کورٹ کے جج اور میرے دوست، سرمد عثمانی کا فون آیا۔ اُن کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ اور آرمی ہاؤس میں جو کچھ ہوا، اُس سے مَیں واقف ہوں۔

میرے گھر مگر ٹی وی نہیں تھا۔ اِس لیے مَیں جڑواں شہروں میں کھیلے جانے والے ڈرامے سے ناواقف رہا۔ تب آج کا متحرک سوشل میڈیا بھی عنقا تھا۔ جسٹس سرمد عثمانی نے مجھے بتایا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری، صدر جنرل پرویز مشرف سے ملنے گئے تھے اور وَہاں یک جنبشِ قلم اُنھیں برخاست کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔

یہ جان کر میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا کہ چیف جسٹس آخر جنرل پرویز مشرف سے کیوں ملنے گئے؟ میرا تاثر یہ تھا کہ چیف جسٹس کو اَیسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اُن کے عہدے کی شان کے خلاف تھا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر القا ہوا کہ صورتِ حال نہایت سنگین و گھمبیر ہے اور یہ کہ عدلیہ کے ادارے پر بڑا حملہ ہو چکا۔ اب مَیں گھبرا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔

رات کو مجھے جسٹس تنویر احمد خان کے ہاں جانا تھا۔ اُن کی بیٹی کا نکاح تھا۔ وہاں دیگر جج صاحبان اور وُکلا سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے، چیف جسٹس کی برطرفی موضوعِ گفتگو تھا۔ اِس سے مجھے مزید معلومات حاصل ہوئیں اور مَیں ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اگلے دو دِن چھٹی تھی، لہٰذا مجھے اِس معاملے پر غوروفکر کرنے کا موقع مل گیا۔

مَیں ۹ مارچ ۲۰۰۷ء کے حالات تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کہ سبھی اُن سے واقف ہیں۔ البتہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دورانِ ملاقات جنرل مشرف مع چار سینئر جرنیلوں کے پورے طمطراق و شان و شوکت سے موجود تھے۔ چیف جسٹس سے کہا گیا کہ وہ اِستعفا دے دیں۔ اُنھوں نے انکار کر دیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت اِس جواب کے لیے تیار نہ تھی۔ چنانچہ بھاگم بھاگ اُن کے خلاف ایک ریفرنس تیار ہوا جو سپریم جوڈیشنل کونسل بھجوا دِیا گیا تاکہ چیف جسٹس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔

اِس واقعے کے بارے میں مزید تفصیل منیر اے ملک ایڈووکیٹ کی انگریزی کتاب ’’دی پاکستان لائرز موومنٹ‘‘ میں درج ہے۔ مَیں واقعے کے متعلق ذاتی احساسات و خیالات بیان کرنا چاہتا ہوں۔

جج کے عہدے سے وابستہ مراعات، بھاری مشاہرہ اَور ہٹو بچو کی صدائیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ میرے لیے اہم بات یہ تھی کہ آئین اِس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جج بلاخوف و خطر اور آزادی سے اپنی ذمےداریاں انجام دے سکتا ہے۔ آئین کے دیے گئے اعتماد ہی سے مجھے حوصلہ ملا کہ جج بن کر قانون و اِنصاف سے فیصلے کر سکوں۔ مگر ۹ مارچ ۲۰۰۷ء کے فیصلے کے باعث آئین پر میرا اِعتماد جاتا رہا اور مجھے اپنی آزادی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔

اُس دن کے واقعات نہایت غیرمعمولی تھے اور قدرتاً سبھی ججوں میں بےچینی پھیل گئی۔ مَیں دو دِن سوچتا رہا کہ اب کیا قدم اٹھایا جائے۔ پیر کو حسبِ معمول مَیں ہائی کورٹ گیا۔ مگر مَیں ذہنی طور پر اتنا ابتر تھا کہ کوئی مقدمہ نہ سُن سکا۔ مَیں نے عملے سے استفسار کیا کہ کوئی ضروری مقدمہ موجود ہے؟ نفی میں جواب پا کر مَیں اپنے چیمبر میں چلا آیا۔

مَیں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اِسی لیے میرا عملہ خصوصاً قاصد علی رحمٰن گھبرا گئے۔ اگلے چند دن تک مَیں نے یہی معمول اپنائے رکھا۔ مَیں نے علی رحمٰن کا ذکر اِس لیے کیا کہ وہ ایک کتاب ’’عدالتِ عالیہ کے قاصد کی کہانی‘‘ کا مصنّف ہے۔ اُس نے اپنے نقطۂ نظر سے مارچ ۲۰۰۷ء کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔

عدالت سے رخصت ہونے کے بعد مَیں اپنے تین دوستوں سے ملا۔ مَیں عموماً کٹھن وقت میں اُن سے رہنمائی و مشورہ لیتا تھا۔ ایک دوست نے صلاح دی کہ آپ بطور جج کام کرتے رہیں تاکہ عدلیہ کو مضبوط و توانا بنا سکیں۔ دوسرے کا کہنا تھا کہ آپ کا دل جو کہے، اُسی پر عمل کیجیے۔ تیسرے نے مشورہ دِیا کہ آپ چند روز کام کیجیے۔ اگر جج کی حیثیت سے کام کرنے کا جی نہیں چاہے، تو اِستعفا دے دیجیے گا۔

مَیں عوام کی نظروں میں ہیرو نہیں بننا چاہتا تھا۔ بس ۹ مارچ کے واقعے نے میرے ضمیر میں ہلچل مچا دی تھی۔ اب مَیں بطور جج کام کرتے ہوئے مطمئن نہ تھا۔ استعفا دوں یا نہیں، اِسی شش و پنج میں خیال آیا کہ حافظ شیرازی کے دیوان سے مدد لی جائے۔ لوگ صدیوں سے اُن کے دیوان سے رہنمائی لیتے آ رہے ہیں۔ حافظ کو ’’لسان الغیب‘‘ (غیب کی آواز) کہا جاتا ہے۔

چنانچہ رات کو مَیں نے دیوان نکالا، آنکھیں بند کیں اور اُسے ایک جگہ سے کھول لیا۔ میری نظریں فوراً درج ذیل تین اشعار پر پڑیں:

حالیہ مصلحت وقت در آں لی بینم کہ کشم رخت بمیخانہ و خوش نبشیم جام لی گیرم و از اہل ربا دور شوم

مَیں سمجھتا ہوں کہ اچھی شاعری بہ آسانی سمجھ آ جاتی ہے، تاہم جو فارسی نہیں جانتے، اُن کے لیے اشعار کا مفہوم یہ ہے:

اِس موقع پر تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور کسی آرام و سکون کی جگہ نکل جاؤ۔ وہاں کتابوں اور اَشیائے خور و نوش کے علاوہ کچھ نہ ہو، دوست بھی نہیں۔ یوں تم منافق اور دُنیاوی لوگوں سے دور رَہو گے۔ یہ میرے لیے واضح اور صاف پیغام تھا۔

ثاقب نثار اَور عمر عطا بندیال سے ملاقات

۱۵ مارچ تک مَیں ذہن بنا چکا تھا کہ ہائی کورٹ کو خیرباد کہہ دوں، مگر سوال یہ تھا کہ کب؟ اُسی دن مجھے ساتھی سینئر جج، جسٹس ثاقب نثار کا پیغام ملا کہ وہ ملاقات کے متمنی ہیں۔ مَیں عدالتی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر اُن کے چیمبر پہنچا۔ وہاں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی موجود تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اُنھیں اعتماد میں لیا جائے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اُنھیں کیسے پتا چلا کہ مَیں استعفا دینے پر غور کر رہا ہوں۔ بہرحال اُن سے وعدہ کیا کہ اُنھیں اطلاع کر کے ہی مستعفی ہوں گا۔

اگلے دن مَیں نے ایک خط لکھ کر لاہور ہائی کورٹ کے ججوں سے درخواست کی کہ وہ صبح ساڑھے دس بجے ججز کامن روم تشریف لے آئیں۔ مَیں اُسی میٹنگ میں سانحہ ۹ مارچ کے مختلف پہلوؤں پر ساتھی ججوں سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔

مَیں وقتِ مقررہ پر ججز کامن روم پہنچا، تو بیشتر سینئر جج تشریف لا چکے تھے۔ چار پانچ جونیئر جج دیر سے آئے۔ اُن کی آمد پر مَیں جیسے ہی گفتگو کرنے کھڑا ہوا، اُنھوں نے مجھے بات کرنے سے روک دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ مَیں نے کوشش کی کہ بات جاری رکھوں، مگر وہ اُودھم مچاتے رہے اور بدمعاشی کرنے لگے۔

اُن کے رویّے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ ایک جج وقار و متانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مگر اُن جونیئر ججوں نے اپنے عمل سے جج کی شان کو نقصان پہنچا دیا۔ آخر مَیں نے کمرے سے باہر نکلنے ہی میں عافیت جانی۔ ججز کامن روم میں جو افسوس ناک واقعہ رونما ہوا، اُس کے بعد میرے لیے استعفا دینے کے علاوہ اَور کوئی راستہ نہ تھا۔

استعفا

مَیں نے اپنا استعفا ٹائپ کیا اور گیارہ بجے اُسے قاصد کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سپردِ ڈاک ہو جائے۔ پھر سرکاری گاڑی کی چابیاں اپنے معتمد کے حوالے کیں اور دوست کی گاڑی میں گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ دیر بہن کی رہائش گاہ پر ٹھہرا۔ مَیں اُنھیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔

جب گھر پہنچا، تو وہاں دوست احباب جمع تھے۔ باہر ٹی وی چینلوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گویا میرے مستعفی ہونے کی خبر پھیل گئی تھی۔ مگر مَیں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ صحافیوں کو اِستعفے کی فوٹو کاپی فراہم کر دی گئی۔ یہ میرے ضمیر کا فیصلہ تھا اور مَیں اُس سے کوئی نام و نمود یا شہرت پانے کا شائق نہیں تھا۔

میری غلطی

یہاں مَیں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی اپنے کیرئیر کے دوران غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ کمزوری کا ایک لمحہ تو جج بننے کے بعد جلد آ پہنچا تھا۔ جب مَیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا، تو مجھے ملتان بینچ میں شامل کر دیا گیا۔ ملتان بینچ میرے علاوہ سات ججوں پر مشتمل تھا۔ گلگشت کالونی میں ہائی کورٹ کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ وہاں ایک کمرے میں جسٹس نسیم سکندر کے ساتھ میرا قیام ہوا۔

۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء کو صبح سات بجے میرے ساتھی نے بتایا، پچھلی رات جنرل پرویز مشرف نے صدارتی آرڈر نمبر ۱ (۲۰۰۰ء) جاری کیا ہے۔ اُس حکم نامے کی رو سے سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس کے ججوں کو صدارتی آرڈر نمبر ۱ کے تحت تازہ حلف اٹھانا ہے تاکہ وہ بدستور اَپنے عہدوں پر فائز رہیں۔

جسٹس نسیم سکندر نے یہ بھی بتایا کہ حکم نامہ آنے کے بعد پچھلی رات میرے علاوہ ملتان بینچ کے سبھی ججوں کی ملاقات ہو چکی۔ وہ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا چاہتے تھے۔ اُنھوں نے یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ مجھے جگا کر اپنے بحث و مباحثے میں شریک کر لیں۔

شاید اُنھیں ڈر تھا کہ مَیں اختلاف کرتے ہوئے ایک مختلف راہِ عمل اپنانے پر زور دُوں گا۔ اِس لیے اُنھوں نے پریشانی اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہی مناسب جانا کہ مَیں محوِ خواب رہوں۔ مَیں نہیں جانتا کہ اُن کی سوچ درست تھی یا غلط، بہرحال خوشی ہے کہ اُنھوں نے مجھے بیدار نہیں کیا، کیونکہ پھر میری ساری رات تشویش میں کروٹیں بدلتے گزرتی۔

حلف نہیں اٹھانا

صبح نو بجے ملتان بینچ کے آٹھ اور بہاول پور بینچ کے تین جج سرکٹ ہاؤس ملتان پہنچ گئے جہاں تقریبِ حلف برداری منعقد ہونا تھی۔ وزیرِ قانون پنجاب، ڈاکٹر خالد رانجھا نے حلف لینا تھا۔ جسٹس تصدق جیلانی ملتان بینچ کے سینئر ترین جج تھے۔ جب سبھی جج حلف اٹھانے ہال میں جانے لگے، تو مَیں اپنی جگہ براجمان رہا۔ مَیں حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔

ڈاکٹر رانجھا اور جسٹس تصدق جیلانی کو مَیں نے اپنے فیصلے سے مطلع کر دیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ مَیں بہ حیثیت جج اپنا کام جاری رکھوں تاکہ عوام الناس کو فائدہ پہنچ سکے اور عدلیہ میں میری فعال شخصیت سے بہتری آئے۔ یہ اُن کی بنیادی دلیل تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اُنھوں نے خلوصِ دل اور نیک نیتی سے اپنی رائے دی۔ مگر مَیں آمرانہ حکومت کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔

مجھے ڈاکٹر رانجھا اور جسٹس جیلانی نے یہ بھی بتایا کہ میرے علاوہ پاکستان کے سبھی جج آرڈر نمبر ۱ کے تحت نیا حلف لے رہے ہیں۔ مَیں تب لاہور ہائی کورٹ کا جونئیر ترین جج تھا۔ اِسی لیے مجھے احساس ہوا کہ مَیں واحد جج ہوں جو ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے اور سرکشی دکھا رہا ہے۔

تنازع کا جنم

اِس احساس نے میرے دماغ میں تنازع کھڑا کر دیا۔ میرا ایک حصّہ کہہ رہا تھا کہ تم استعفا دے کر درست قدم اٹھاؤ گے۔ دوسرے حصّے کا استدلال تھا کہ سبھی جج حلف اٹھا رہے ہیں، تم حلف نہ اٹھا کر کوئی اصول ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکہ منشا یہ ہے کہ تمہاری انا کو تسکین مل جائے۔ تمہاری ’’واہ وَاہ‘‘ ہو اَور لوگ تم پر تعریف و تحسین کے ڈونگرے برسانے لگیں۔

اِس تنازع کے دوران مجھ پر یہ خیال حاوی ہو گیا کہ مجھے اپنی انا کی تسکین قطعاً نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی مجھے شہرت و دَاد و تحسین کا طلب گار ہونا چاہیے۔ اِسی خیال کے زیرِ اثر مَیں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی حلف اٹھا لینا چاہیے۔

یہ فیصلہ کرنے کی ایک اور وَجہ بھی تھی۔ پچھلی رات مَیں ایک ممتاز صوفی کی لکھی کتاب پڑھ رہا تھا جنہیں مَیں اپنا مرشد سمجھتا ہوں۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ کتاب کا جو باب میرے زیرِ مطالعہ رہا، وہ اَگلے دن کی نفسیاتی کشمکش ہی سے متعلق تھا۔ مَیں اِس موضوع کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کھڑی شریف کے میاں محمد بخش فرما گئے ہیں ؎

عاملاں بےاخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی

مٹھی کھیر پکا محمد کُتیاں اگے دھرنی

مَیں نے اِس پنجابی شعر کے معنی دانستہ نہیں لکھے۔ اگر آپ مطلب جاننے کے خواہش مند ہیں، تو اپنے ذرائع سے رجوع فرمائیے۔ مجھے علم ہے کئی لوگ حلف اٹھانے پر مطعون کرتے ہیں۔ مَیں اُن کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، تاہم اُنھیں علم ہونا چاہیے کہ ایسی روایات موجود ہیں کہ بزرگوں نے دانستہ الزام اپنے سر لے لیا اور رُسوائی اُن کا مقدر بن گئی۔ لہٰذا مَیں بھی اپنے کیے کا الزام قبول کرتا ہوں۔ غالبؔ کا یہ شعر میرے جذبات کا ترجمان ہے ؎

دل پھر طوافِ کوئے ملامت کو جائے ہے

پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے

(دل ایک بار پھر مجھے ملامت کی گلی میں لے جا رہا ہے، وہ غرور و تکبر کے بتوں کو پاش پاش کر چکا۔)

مَیں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنی قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لہٰذا جنوری ۲۰۰۰ء میں جو واقعات ظہور پذیر ہوئے، اُنھیں ہر حال میں سامنے آنا تھا۔ اُس وقت حلف اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ مَیں نے مارچ ۲۰۰۷ء میں بہ حیثیتِ جج استعفا دیا۔ اور اُس واقعے کا نتیجہ ہے کہ مَیں ستمبر ۲۰۱۵ء میں بطور چیف جسٹس پاکستان ریٹائرڈ ہوا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پھر مَیں یہ کتاب تحریر نہیں کرتا اور نہ ہی آپ اِس کا مطالعہ کر رہے ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت میں جو لکھ دیا، وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔

مَیں نے استعفا کیوں دیا؟

جج بن کر مَیں خوش تھا کہ آئین نے مجھے یہ آزادی دی ہے کہ قانون اور اَپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر سکوں۔ مگر ۹ مارچ ۲۰۰۷ء کو میرا یہ اِحساس پارہ پارہ ہو گیا۔ مَیں نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان کی توہین کی گئی۔ اُنھیں طاقت کے بل بوتے پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا۔

چیف جسٹس کے ساتھ توہین آمیز رویّے نے آئینِ پاکستان کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ آئین جو آزادی اور تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ مجھے سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اب مَیں بہ حیثیت جج کام نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں تک دیگر ججوں کا تعلق ہے، وہ اَپنی اپنی سوچ اور رَائے کے مالک ہیں۔ اُنھوں نے اپنی سمجھ کے مطابق قدم اٹھایا۔

استعفا دینے کے بعد مَیں کوہستان نمک، ضلع خوشاب کی سیر کرنے نکل گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ذہنی طور پر تازہ دَم ہو سکوں۔ قدرت کے حسین و رَنگین نظاروں نے میری نگاہوں کو طراوت بخشی اور جسم و جاں معطر کر دیا۔ واپس آیا، تو اپنا سرکاری نیلا پاسپورٹ واپس کرنے اور عام سبز پاسپورٹ لینے متعلقہ دفتر پہنچا۔ وہاں عملے نے میرا پُرتپاک استقبال کیا اور مجھے سیلوٹ مارا۔ اِسی قسم کے واقعات دیگر عوامی مقامات پر بھی رونما ہوئے۔ اِن سے میرے متعلق عوامی جذبات و اِحساسات کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔انسان اپنی تعریف و توصیف پر خوشی سے کُپا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اُس کی انا اور اِحساسِ برتری کو پنپنے میں دیر نہیں لگتی۔ اِس صورتِ حال میں کئی لوگوں کی سوچ متاثر ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے مَیں صوفیا کی کتب بصد شوق پڑھتا ہوں جو غرور و تکبر کو نشوونما نہیں پانے دیتے۔ اُن کی رہنمائی میں، مَیں نے بھی خود کو اَنا کے خول میں بند ہونے سے محفوظ رکھا۔

وکلا کی تحریک

چیف جسٹس پاکستان کی جبری برطرفی کے خلاف وکلا نے ملک گیر مہم شروع کر دی۔ اُنھوں نے اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ گیارہ رُکنی بینچ اُس کی سماعت کرنے لگا۔ اِس دوران حامد خان (وکیل) مجھ سے ملے۔ اُنھوں نے بتایا، چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ مَیں بھی اُن کی لیگل ٹیم میں شامل ہو جاؤں، تاہم مَیں نے معذرت کر لی۔

تحریک وکلا کے قائدین میں منیر اے ملک شامل تھے۔ وہ تب سپریم کورٹ بار اَیسوسی ایشن کے صدر تھے۔ اُنھوں نے خواہش ظاہر کی کہ مَیں اگلا الیکشن لڑ کر ایسوسی ایشن کا صدر بن جاؤں۔ مگر مَیں نے یہ الیکشن لڑنے سے بھی معذرت کر لی۔ کیونکہ مجھے پھر بہت مصروف ہونا پڑتا اور میری نجی زندگی متاثر ہو جاتی۔

۱۹؍اپریل ۲۰۰۷ء کو مَیں اسلام آباد گیا۔ مجھے آگے اپنے قاصد، علی رحمٰن کے گاؤں جانا تھا جو ضلع مانسہرہ میں واقع ہے۔ اسلام آباد میں اطہر من اللہ (اب جسٹس سپریم کورٹ) کا فون آیا کہ چیف جسٹس آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مَیں شش و پنج میں تھا کہ میرے دوست (جسٹس) منصور علی شاہ نے کہا کہ ملاقات کر لیجیے، اِس میں کیا ہرج ہے؟ چنانچہ مَیں چیف جسٹس سے ملنے جوڈیشنل انکلیو چلا گیا۔

چیف جسٹس گھر میں نظربند تھے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئے، تو مجھے دیکھ کر اُنھوں نے سیلوٹ مارا۔ مجھے خاصی خفت ہوئی۔ بہرحال اُنھیں بتایا کہ مَیں نے استعفا کیوں دیا۔ دورانِ گفتگو اُن سے دریافت کیا: ’’جب جنرل پرویز مشرف نے آپ کو اِستعفا دینے کا کہا، تو آپ نے ’نہیں‘ کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ ایسے نازک موقع پر اکثر لوگ نہ نہیں کہہ پاتے؟‘‘ افتخار چودھری صاحب کہنے لگے ’’یہ میرا فوری فیصلہ تھا جو مجھ پر اچانک القا ہوا۔ مَیں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا

کہ مجھے کسی قیمت پر استعفا نہیں دینا۔‘‘

پلاٹ کی کہانی

ہائی کورٹ سے استعفا دینے کے بعد مَیں لمز (لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز) میں طلبہ و طالبات کو قانون (لا) پڑھانے لگا۔ مجھے بعض قابل اور باصلاحیت شاگرد ملے جو میڈیا میں میرا دِفاع بھی کرتے تھے۔ دراصل مَیں اخبارات بہت کم پڑھتا ہوں۔ اِس لیے کسی اخبار میں میرے خلاف خبر یا مضمون شائع ہوتا، تو عموماً مَیں بےخبر رہتا۔ مگر میرے شاگرد فوراً اُس کی تردید جاری کر دیتے۔

ایک مرتبہ روزنامہ ’جنگ‘ میں کالم نگار، انصار عباسی نے مجھ پر کالم لکھا۔ اُس میں اُنھوں نے دعویٰ کیا کہ مَیں نے اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے عطا کردہ پلاٹ قبول کر لیا تھا۔ میرا شاگرد، اشعر قاضی یہ کالم پڑھ کر بہت بر افروختہ ہوا۔ اُس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حکومت سے اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لیا ہے؟ مَیں نے اُسے بتایا کہ کوئی پلاٹ نہیں لیا، یہ کھلا جھوٹ ہے۔

تب اشعر نے انصار عباسی سے رابطہ کر اُن پر تفصیل سے سچائی اجاگر کی۔ اگلے دن انصار صاحب نے کالم لکھ کر میرا موقف عمدگی سے پیش کیا۔ ہمارے میڈیا میں صحافی نادانستگی سے یا دانستہ جھوٹی خبریں چھاپتے رہتے ہیں کہ اِس سے اُن کا کوئی نہ کوئی مفاد وَابستہ ہوتا ہے۔

۳ نومبر ۲۰۰۷ء کو جب جنرل مشرف نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جسے عملاً مارشل لا کہنا چاہیے، تب وکلا تحریک اب اِس ایمرجنسی کے خلاف بھی سرگرمِ عمل ہو گئی۔ وکلا کا مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بحال کیا جائے۔ نیز ایمرجنسی بھی ختم کی جائے۔ اُن کی تحریک کامیاب ثابت ہوئی جب حکومتِ وقت نے مارچ ۲۰۰۹ء میں چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔

مَیں مگر وکلا تحریک کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر نوجوان وکلا کو نظم و ضبط میں نہ لایا گیا، تو وہ اَپنی کوئی تمنا پوری نہ ہونے پر آپے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ خدشہ درست ثابت ہوا، جب آگے چل کر مختلف ادوار میں نوجوان وکلا ہنگامہ آرائی میں ملوث رہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹروں سے بھی اُن کا خونی ٹکراؤ ہوا۔

سپریم کورٹ میں تقرری

جب وکلا تحریک کی کامیابی کے آثار نمودار ہوئے، تو دوست احباب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ دوبارہ جج بن جائیں گے؟ مَیں اُن کا سوال ٹال جاتا۔ دراصل مَیں لمز میں بچوں کو پڑھا کر خوش و مطمئن تھا۔ اِس دوران ایک دن اعتزاز احسن سے ملاقات ہوئی جو تحریک میں بہت سرگرم تھے۔ اُنھوں نے چیف جسٹس پاکستان کی یہ خواہش مجھ تک پہنچائی کہ دوبارہ تعیناتی کے بعد وہ مجھے سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے۔

مَیں آٹھ سال تک جج رہ چکا تھا۔ اِس دوران مجھے عدالتی کارروائی میں شریک ہو کر لطف آیا۔ مگر مَیں اپنے عہدے سے منسلک دیگر باتوں سے غیرمطمئن تھا۔ مثلاً خواہ مخواہ کا پروٹوکول دینا، عام لوگوں سے الگ تھلگ کر دینا، سیکورٹی کو ضرورت سے زیادہ اَہمیت دینا۔ اِن خرخشوں کی بنا پر مَیں جج بننے کا متمنی نہیں تھا۔

تب افتخار چودھری دوبارہ چیف جسٹس بن گئے، تو اُنھوں نے حامد خان کی وساطت سے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ مجھے سپریم کورٹ کا جج بنانا چاہتے ہیں۔ مَیں نے درج بالا وجوہ کی بنا پر پس و پیش سے کام لیا۔ حامد خان کا موقف تھا کہ مجھے اپنا تجربہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مَیں پندرہ سال سپریم کورٹ کا وکیل رہ چکا تھا۔ پھر آٹھ سال ہائی کورٹ کا جج رہا۔ اُن کی بات درست تھی، اِس لیے مَیں نے سوچ بچار کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔

مَیں نے معاملے پر بیگم اور قریبی دوست سے صلاح مشورہ کیا۔ دو دِن بعد حامد خان آئے، تو اُنھیں بتایا: مَیں صرف اِس شرط پر سپریم کورٹ کا جج بن سکوں گا کہ مجھے کبھی ایسے بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا جس میں پی سی او آرڈر ۲۰۰۷ء کے تحت حلف اٹھانے والے جج شامل ہوں گے۔ میری یہ شرط تسلیم کر لی گئی اور اِس پر چیف جسٹس نے عمل بھی کیا۔

سپریم کورٹ میں پہلا مقدمہ

مَیں نے ۵ جون ۲۰۰۹ء کو حلف لیا اور سپریم کورٹ کا جج بن گیا۔ اگلے ہی دن مَیں کورٹ نمبر ایک میں مقدمہ سننے لگا۔ مَیں چار رُکنی بینچ کا حصّہ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے تھے۔ مقدمہ ایک خاص سرکاری معاملے سے متعلق تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ایک ادارے میں ایک صاحب کام کرتے تھے جنہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔

اُن صاحب نے حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اُن کا موقف تھا کہ اُنھیں ناجائز طور پر برخاست کیا گیا۔ متعلقہ سرکاری ادارے کا موقف یہ تھا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصّہ ہونے کے ناتے یہ معاملہ خفیہ ہے، لہٰذا سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ نہیں چل سکتا اور نہ وہ اِسے سننے کی مجاز ہے۔

دورانِ سماعت چیف جسٹس میرا موقف بھی جاننا چاہتے تھے۔ عرض کیا کہ ادارہ گو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصّہ ہے، مگر وہ سپریم کورٹ کے دائرۂ کار سے باہر نہیں۔ آخرکار بینچ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ یہ مقدمہ سننے کی مجاز ہے۔ نیز اِس کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے گا۔

سندھ ہائی کورٹ بار اَیسوسی ایشن کا مقدمہ

جولائی ۲۰۰۹ء میں مجھے چودہ رُکنی ایک اور بینچ کا حصّہ بنایا گیا۔ یہ بینچ سندھ ہائی کورٹ بار اَیسوسی ایشن کے دائرہ کردہ مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ ایسوسی ایشن کی استدعا تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے ۳ نومبر ۲۰۰۷ء والے اقدامات غیرقانونی اور غیرآئینی قرار دِیے جائیں۔ یہ پہلا اہم مقدمہ تھا جسے بہ حیثیتِ سپریم کورٹ جج سننے کا موقع ملا۔ مَیں بینچ میں سب سے جونیئر جج تھا۔

۱۹۵۸ء، ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۷ء اور ۱۹۹۹ء میں جب جرنیلوں نے مارشل لا لگائے اور حکومت کرنے لگے، تب عدلیہ نے اُن کا ساتھ دیا تھا۔ ۳ نومبر ۲۰۰۷ء کو پہلا موقع تھا کہ سپریم کورٹ نے فوجی آمر کی مزاحمت کی اور اُسی کے احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

طاقت کا مرکز ہونے کے باعث جنرل پرویز مشرف مغرور و متکبر ہو گیا تھا۔ وہ اَیسے وقت ٹی وی پر تقریر کرتا رہا جب ملک جل رہا تھا اور اُس کے خلاف ہنگامے جاری تھے۔ مگر وہ ڈھٹائی سے اپنے مقاصد پورے کرنے کی خاطر چالیں چلتا رہا۔

مَیں سمجھتا ہوں کہ نومبر ۲۰۰۷ء میں آمریت سے نبردآزما ہو کر سپریم کورٹ نے قومی تاریخ میں نیا باب رقم کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آمر سے ٹکر لی گئی۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ماضی میں جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا (۱۹۶۹ء) کو بھی غیرقانونی قرار دِیا تھا، مگر وہ فیصلہ اُس وقت آیا تھا جب فوجی آمر کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور وُہ گھر میں نظربند تھا۔

ویسے بھی وہ فیصلہ مکمل نہیں تھا، کیونکہ عدلیہ نے اُن بارُسوخ شخصیات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جو قومی آئین توڑ کر ملک و قوم سے غداری کرنے میں ملوث تھے۔ اِس کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کی قوت میں کمی آ گئی۔ لوگ اُسے ایک ایسا کمزور اِدارہ سمجھنے لگے جو طاقتور کرداروں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن گیا۔

میرے بینچ نے آخرکار ۳ نومبر ۲۰۰۷ء کے اقدامات کو غیرآئینی اور غیرقانونی قرار دَے دیا۔ فیصلے میں، مَیں نے بھی نوٹ لکھے، جنرل پرویز مشرف کی آئینی غلطیوں پر گرفت کی اور اُنھیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ اُس وقت وہ صدر تھے، مگر اُنھوں نے تمام احکامات آرمی چیف کی حیثیت سے جاری کیے جو آئینِ پاکستان کی کھلی خلاف ورزی تھی۔

چیف جسٹس بن گیا

مَیں اگر روایتی انداز میں لاہور ہائی کورٹ سے وابستہ رہ کر کام کرتا رہتا، تو سپریم کورٹ پہنچ کر بھی چیف جسٹس پاکستان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ البتہ مَیں جج بن کر یہ ضرور جان گیا کہ جب بھی ایسا موقع آئے، تو بعض ججوں کے مابین چیف جسٹس بننے کا مقابلہ شروع ہو جاتا۔ وہ پھر اپنی مراد پانے کے لیے تمام حربے استعمال کرتے اور مختلف ہتھکنڈے اپناتے ہیں۔

عام طور پر یہ سرگرمیاں بےشرمی سے جاری رہتی ہیں۔ کسی اصول یا قانون کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ ضمیر بھی طاق میں رکھا ہوتا تاکہ کسی بھی قیمت پر چیف جسٹس بنا جا سکے۔ حامد خان نے اپنی کتب میں اِس دوڑ کے شیطانی اور منفی اثرات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اِس مسابقت کے دوران عدلیہ کی عزت و وَقار پاؤں تلے کچل دی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے، جب کوئی امیدوار منزلِ مراد پانے میں کامیاب ہوتا، تو چیف جسٹس بننے سے قبل ہی اُس کی شہرت داغ دار ہو جاتی۔ یہی نہیں، سپریم کورٹ کی اخلاقی قوت کو بھی ضعف پہنچتا۔ حامد خان نے اپنی کتب میں اِس مسابقت کی مثالیں تحریر کی ہیں۔

اکثر اوقات سینئر ترین جج چیف جسٹس نہیں بن پاتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا ایگزیکٹو ذاتی پسند و ناپسند کے حوالے سے فیصلے کرتا۔ وہ اُسی جج کو چیف جسٹس بناتا جس کے متعلق اُسے یقین ہوتا کہ وہ اُس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گا۔ ایک واضح مثال جسٹس فخر النسا کھوکھر کی ہے۔

جسٹس فخر النسا کھوکھر کی مثال

جسٹس صاحبہ اپنی کتاب ’’وکالت، عدالت اور اَیوان‘‘ میں لکھتی ہیں: ’’جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپنی سینارٹی کی رو سے مجھے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن جانا چاہیے تھا۔‘‘ لیکن جسٹس صاحبہ آئین و قانون کے تحت فیصلے کرتیں اور کسی سفارش کو خاطر میں نہ لاتیں، لہٰذا حکومتِ وقت اُن سے خوف زدہ تھی۔ اُس نے جسٹس صاحبہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اُنھیں اُسی وقت چیف جسٹس بنایا جائے گا جب وہ حکومت کی ہدایات پر من و عن عمل کریں گی۔ اور یہ کہ اگر اُنھوں نے اِس شرط کی خلاف ورزی کی، تو اُنھیں استعفا دینا پڑے گا۔ (یہ استعفا اُنھوں نے چیف جسٹس بننے سے قبل بطور ضمانت تحریر کرنا تھا۔)

جب جسٹس فخر النسا کھوکھر نے حکومتِ وقت کی شرط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو جسٹس افتخار حسین چودھری کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا، حالانکہ وہ اُن سے جونیئر تھے۔ جسٹس سعد سعود جان سے تو دو بار یہی ناروا سلوک کیا گیا۔ پہلی بار ۱۹۸۶ء میں جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں اُن کے جونیئر، جسٹس غلام مجدد مرزا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنا دیے گئے۔ دوسری بار ۱۹۹۴ء میں جب بےنظیر بھٹو کے دور میں جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان بنائے گئے حالانکہ وہ جسٹس سعد سعود جان سے جونیئر تھے۔

بہرحال میرا چیف جسٹس پاکستان بننا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مَیں نے کوئی عہدہ پانے کے لیے کبھی کسی دوڑ میں حصّہ نہیں لیا۔ دوسرے میرا قانون و آئین پسند ہونا حکومتِ وقت کے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا تھا۔ اِس موقع پر مجھے جسٹس کارنیلئیس کے ساتھ ہوئی ایک گفتگو یاد آ رہی ہے۔

جسٹس کارنیلئیس مذہباً کیتھولک عیسائی تھے۔ آخر وہ وَقت آ پہنچا جب سینارٹی کے اصول کی رو سے اُنھیں چیف جسٹس پاکستان بننا تھا۔ اِس دوران بعض حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک عیسائی چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ جسٹس کارنیلئیس نے مجھے بتایا کہ اگر اِس وجہ سے اُنھیں ’بائی پاس‘ کیا جاتا، تو وہ اِستعفا دے دیتے۔

جب میرے چیف جسٹس پاکستان بننے کا موقع آیا، تو مَیں سوچنے لگا، اگر یہ عہدہ میرے بجائے کسی ایسے جج کو اِس لیے مل گیا کہ وہ جوڑ توڑ کا ماہر، حکومتی پٹھو اور لالچی ہے، تو مَیں فوراً اِستعفا دے دوں گا، تاہم ایسی صورتِ حال رونما نہیں ہوئی جس کی ذمےدار تقدیرِ الٰہی ہے۔

جب مَیں نے مارچ ۲۰۰۷ء میں استعفا دیا، تو لاہور ہائی کورٹ کے دو اَور سندھ ہائی کورٹ کے بھی دو جج مجھ سے زیادہ سینئر تھے۔ از رُوئے روایت وہ مجھ سے پہلے سپریم کورٹ کے جج بن جاتے۔ چنانچہ یہ عین ممکن تھا کہ مَیں سپریم کورٹ کا جج نہ بن پاتا اور ہائی کورٹ ہی سے ریٹائرڈ ہو جاتا۔ مزیدبراں دیگر ہائی کورٹس سے بھی ججوں کو سپریم کورٹ جج بنایا جا سکتا تھا تاکہ سبھی صوبوں کو نمائندگی مل سکے۔

مارچ ۲۰۰۷ء میں میرے استعفا اور پھر جون ۲۰۰۹ء کے حالات نے میری قسمت کا دھارا بدل دیا۔ مَیں ہائی کورٹس کے چاروں ججوں سے پہلے سپریم کورٹ کا جج بن گیا۔ یوں اب مَیں سینئر قرار پایا۔ اِس دوران تقدیرِ الٰہی نے ایک اور عمل کرا کر میرے چیف جسٹس بننے کی راہ ہموار کر دی۔

اٹھارہویں ترمیم

۲۰۰۷ء کے بعد پاکستان میں نت نئے واقعات رونما ہوئے۔ اُن میں سے ایک سیاسی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کا جنم لینا تھا۔ سیاست داں اسٹیبلشمنٹ کی قوت محدود کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں اٹھارہویں ترمیم منظور کی گئی۔ اُس کے ذریعے آئین کے تقریبا ۱۰۰ آرٹیکلز میں تبدیلیاں لائی گئیں۔ عدلیہ کے حوالے سے اہم ترین تبدیلی چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق تھی۔

ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کا معاملہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ طے پایا کہ ججوں میں جو سینئر ترین ہوا، وہ خود بخود چیف جسٹس بن جائے گا۔ یوں اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بننے کی منفی دوڑ کا خاتمہ ہو گیا۔ سینارٹی کے اصول کی بنا پر مَیں ۱۷؍اگست ۲۰۱۵ء کو چیف جسٹس پاکستان بن گیا۔ صدرِ پاکستان، ممنون حسین نے مجھ سے حلف لیا۔

دلچسپ حادثہ

اِس موقع پر ایک دلچسپ حادثہ ظہورپذیر ہوا۔ عکسی مفتی میرے دوست ہیں۔ وہ اِسلام آباد میں لوک ورثہ عجائب گھر کے بانی اور وَطنِ عزیز میں ثقافتی و تہذیبی سرگرمیوں کے سرگرم کارکن ہیں۔ مشہور اَدیب، ممتاز مفتی کے فرزند ہیں۔ اُن کی خواہش تھی کہ وہ بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں۔ چنانچہ میرے کہنے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اُنھیں دعوت نامہ بھجوا دِیا۔ وہ شریک ہوئے۔

حلف برداری ختم ہونے کے بعد ڈائس سے اتر کر مَیں وزیرِاعظم نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صدر ممنون حسین بھی وہاں آ گئے۔ تب تقریب میں شریک حاضرین آ کر مجھے مبارک باد دَینے لگے۔ عکسی مفتی آئے، تو وہ صدرِ پاکستان کو مخاطب کر کے بولے: ’’آپ نے سپریم کورٹ کے لیے بہترین فرد کا انتخاب کیا ہے۔‘‘

صدر صاحب نے کہا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بےخیالی میں بولے ہوں گے: ’’اِس کے سوا کوئی چاراہ نہ تھا۔‘‘

مَیں سمجھتا ہوں کہ وہ اَیسی بات نہیں کہنا چاہتے تھے اور نہ ہی اُن کا یہ ارادہ تھا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہویں ترمیم کے بعد حکومت چیف جسٹس کی تقرری کے عمل میں دخل نہیں دے سکتی۔ یوں مَیں چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے سبکدوش ہوا۔ عام ڈگر رواں دواں رہتی، تو شاید مَیں سپریم کورٹ کا جج بھی نہ بن پاتا۔ بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا بھی بعید از قیاس تھا۔

آئیڈیل جج

عدالت کے کمرے میں ایک جج کیا لاتا ہے؟ میری نظر میں ’’کردار‘‘ وہ ایک لفظ ہے جو جج کی بہترین تعریف و تشریح کرتا ہے۔ جج میں جو خصوصیات ہونی چاہئیں، وہ یہ لفظ بخوبی نمایاں کر دیتا ہے۔ اِن خصوصیات میں سب سے اہم ’’دلیری‘‘،’’دیانت داری ( دانشورانہ اور اخلاقی )’’انصاف پسندی‘‘ اور علمِ قانون سے کماحقہ واقفیت ہے تاکہ وہ بطور جج اپنی ذمےداریاں احسن طریقے سے ادا کر سکے۔

ممکن ہے کہ ایک جج قانون سے پوری واقفیت نہ رکھتا ہو، مگر وہ جج ہی کہلائے گا۔ لیکن جو جج بہادری، دیانت داری اَور اِنصاف پسندی کی خصوصیات سے عاری ہو، وہ جج کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہ خصوصیات جن میں ہمدردی، ترقی اور حساسیت کا تڑکا بھی لگنا چاہیے، میرے نزدیک ایک جج کو آئیڈیل اور مثالی بناتی ہیں۔

مَیں نے بطور جج عدلیہ میں سولہ برس گزارے۔ اِسی دوران دیکھا کہ ایسے لوگ بھی جج بن گئے جن میں بہادری، دیانت داریاَور اِنصاف پسندی کی رمق بہت کم تھی۔ کئی ججوں نے نازک مواقع پر بزدلی دکھائی اور یوں خوف زدہ ہو کر وہ اَپنے فرائض ایمان داری سے ادا نہیں کر سکے۔ بعض جج کسی نہ کسی لالچ میں آ کر اپنے آپ کو فروخت کر بیٹھے۔ اِسی طرح کچھ نے انصاف پسندی سے کام نہیں لیا اور ظالم بن گئے۔

مَیں اے آر کارنیلئیس اور کے ایم اے صمدانی کو آئیڈیل جج کا پَرتو سمجھتا ہوں۔ یہ عدلیہ پاکستان کے عظیم اور قدآور جج صاحبان ہیں۔ یہ دونوں قدرتی طور پر نرم مزاج، قناعت پسند اور منکسر مزاج تھے۔ مگر اُن میں دلیری، دیانت داری اَور اِنصاف پسندی کی بنیادی خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں۔

مَیں نے اپنے زمانۂ ججی میں جن ججوں کو قریب سے دیکھا اور پرکھا، اُن میں سے بیشتر جسٹس کارنیلئیس اور جسٹس صمدانی کے مقابلے میں کاٹھ کی پُتلیاں اور پست کردار کے مالک تھے۔ اِن دونوں جج صاحبان کے قریب رہنے کی وجہ سے قدرتاً میری سعی رہی کہ اپنا کردار اُنہی کے مطابق ڈھال لوں۔ آج وہ فانی دنیا میں موجود نہیں، مگر میرے روحانی رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔

جب بھی دورانِ زندگی کوئی کٹھن مرحلہ آتا ہے اور اِن کی کمی نہیں، تو مَیں سوچتا ہوں کہ اِس لمحے کارنیلئیس صاحب اور صمدانی صاحب ہوتے، تو کس قسم کا عمل اپناتے؟ اُن کے ذریعے پھر مجھے اپنا لائحہ عمل مل جاتا ہے۔

میرے جج صاحب

مجھے اپنی زندگی میں جو بہترین نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، اُن میں سے ایک جسٹس کارنیلئیس کا ساتھ بھی ہے۔ وہ اَپنے احباب اور ہماری لا فرم، کارنیلئیس، لین اینڈ مفتی میں ’’جج صاحب‘‘ کے نام سے مشہور تھے۔ میری اُن سے پہلی ملاقات ۱۹۷۸ء میں ہوئی اور پھر ۱۹۹۱ء میں اُن کی وفات تک مَیں آنجہانی کے قریب رہا اور اُن سے بہت کچھ سیکھا و پایا۔ وہ ایک غیرمعمولی شخصیت تھے جنہوں نے میری عملی و رُوحانی زندگی پر انمٹ نقوش ثبت کیے۔ اُن کے ساتھ ہی نے مجھے اعلیٰ انسانی اقدار اَور اَخلاقیات کی اہمیت کا احساس دلایا۔

جج صاحب انسان دوست، بہترین کردار کے مالک اور نہایت قانع تھے۔ اُن کی شخصیت اجاگر کرنے والے چند واقعات پیش ہیں۔

کرسمس کا ایک دن

کارنیلئیس صاحب کی محبت و اِنسان دوستی سب کے لیے تھی چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، غریب ہو یا امیر، مسلم ہو یا غیرمسلم! یہ غالباً ۱۹۸۵ء کی بات ہے کہ کرسمس ڈے آ پہنچا۔ مَیں اُنھیں مبارک باد دَینے فلیٹیز ہوٹل گیا۔ وہاں جسٹس نسیم حسن شاہ اُن سے ملنے آئے ہوئے تھے جب جج صاحب نے شاہ صاحب سے میرا تعارف کرایا، تو وہ بولے: ’’اچھا، اچھا، یہ ہے وہ نوجوان وکیل جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔‘‘کارنیلئیس صاحب مسکرائے اور بولے: ’’ارے نہیں، یہ مَیں ہوں جو اِن کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔‘‘

ایک خط

اُنہی دنوں کی بات ہے، ٹریژری آفیسر، لاہور کی جانب سے لکھا ایک خط دفتر میں موصول ہوا۔ یہ جج صاحب کے نام تھا۔ ہمارا کلرک، عبدالحمید اُسے پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ خط میں درج تھا کہ جج صاحب ذاتی طور پر ٹریژری آفیسر کے سامنے پیش ہوں تاکہ ثابت ہو سکے، وہ زندہ ہیں۔ مجھے بھی یہ خط پڑھ کر غصّہ آیا۔ ظاہر ہے، کارنیلئیس صاحب چل بستے، تو پورے پاکستان کو معلوم ہو جاتا۔

مَیں نے خط جج صاحب کو دکھا کر اَپنے غم و غصّے کا اظہار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ٹریژری آفیسر کی گری ہوئی حرکت ہے۔ کارنیلئیس صاحب مگر حسبِ معمول مشفقانہ انداز میں گویا ہوئے: ’’پیارے جواد! بھئی وہ اَپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا پنشنر زندہ ہے یا نہیں۔‘‘ اُنھوں نے پھر اطمینان سے دو نوٹ لکھے۔ ایک رجسٹرار سپریم کورٹ اور دُوسرا ٹریژری آفیسر کے نام تھا۔

رجسٹرار سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، جج صاحب زندہ ہیں۔ ٹریژری آفیسر کو مطلع کیا گیا کہ اُنھیں رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ جج صاحب زندہ ہیں۔ کارنیلئیس صاحب نے یہ بھی لکھا: ’’اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں، تو دن اور وَقت سے مطلع فرمائیے تاکہ مَیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔‘‘

آج کل کم ہی اِس روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ فانی انسان اپنی طاقت و دَولت کی نمائش کے لیے رنگ برنگ طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال ٹریژری آفیسر بھی شریف آدمی تھا۔ اُس نے جج صاحب سے مل کر معذرت کی اور کہا: ’’آپ کو خط بجھوانا میری غلطی تھی۔ مجھے خود آپ کی خدمت میں آنا چاہیے تھا۔‘‘

رحمت علی کی شادی

یہ اُسی وقت کا قصّہ ہے جب رحمت علی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی۔ رحمت علی سپریم کورٹ میں جج صاحب کے چپراسی تھے۔ جب وہ رِیٹائرڈ ہو گئے، تو جج صاحب سے ملے تاکہ اُنھیں دفتر میں کوئی جزوقتی ملازمت مل سکے۔ جج صاحب نے اُنھیں رکھ لیا۔ اِسی دوران

رحمت علی کے بچے کی شادی کا موقع آ پہنچا۔

اُس زمانے میں شادیاں عموماً دوپہر کو ہوتی تھیں۔ جج صاحب مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ مقررہ جگہ پہنچنے کا وقت بارہ بجے تھا۔ مگر مَیں نے صلاح دی کہ ہم ایک بجے وہاں پہنچیں۔ مجھے علم تھا کہ کوئی بھی مقررہ وَقت پر نہیں آتا۔ جج صاحب نے کہا: ’’نہیں! رحمت علی نے ہمیں بارہ بجے بلایا ہے، لہٰذا ہم اُسی وقت پہنچیں گے۔‘‘

مَیں نے اُنھیں فلیٹیز ہوٹل سے لیا اور اِسلام پورہ (کرشن نگر) میں واقع رحمت علی کے گھر پہنچ گئے۔ حسبِ توقع وہاں کوئی مہمان موجود نہ تھا۔ حتیٰ کہ رحمت علی اور اُس کے گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ جج صاحب مگر تقریب کے اختتام تک وہیں موجود رَہے اور دولھا دُلہن کو دعاؤں سے نوازا۔

(ترجمہ :سیّد عاصم محمود)